戴着耳机凝听中国考古发现的最迂腐的乐器贾湖骨笛吹奏的《梁祝》、围不雅117.5公斤重的商代妇好墓随葬品“司母辛”铜方鼎……11月6日上昼,进入首届宇宙古典学大会的300余名中外古典学大师学者走进中国考古博物馆,参不雅本次大会配套看成之一的“考古与中中语明溯源展”。

这次展览由中国历史研讨院主持,重心从三个方面评释中中语明渊源故事。其中在文物现实方面,补充河北泥河湾、湖北学堂梁子、北京东胡林、四川三星堆等14处代表性考古古迹出土的文物620余件(组), 累计上展文物1460余件(组),全看法、多角度展示中中语明发源、造成与发展经由。

展厅门口,当面展出的是一件大口陶尊,不雅众点击3D机灵屏,就会看到这件陶尊腹上部刻划着一组标志,自上而下为“日、月、山”形。据了解,这件陶尊出土于安徽蒙城尉迟寺古迹,属于新石器期间大汶口文化。陶尊上的刻划标志兴致首要,与富商时分一些表意字的组成越过接近。

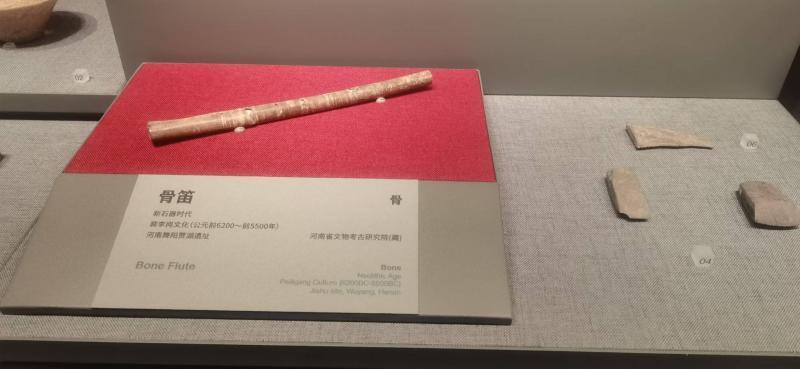

在贾湖古迹展柜里陈设着贾湖古迹我国考古发现的最迂腐的乐器骨笛。“骨笛是由丹顶鹤的尺骨制作而成的,长则24厘米,短则17厘米,有5到8个孔,是完满不错吹出音乐的。我们当今听到的这段优雅的旋律即是我们的大师用骨笛吹奏出来的。”展厅教师员边向中外学者先容,边指着柜台上的声息体验安装,内部正在轮回播放着《沂蒙山小调》。只见有不雅众向前戴上耳机,千里浸式凝听另外两首曲目《梁祝》与《小白菜》。

展厅里,一件嵌绿松石兽面纹铜牌饰引起了不雅众的围不雅拍照,这件文物出土于河南偃师二里头古迹。微拱的弧形铜胎上铸出兽面纹,再以数百枚渺小的绿松石片嵌入其上,以浑圆的绿松石珠为睛,勾勒特殊异的神兽形象。嵌入绿松石铜牌饰,是中国最早的“金镶玉”艺术品,始创了商周青铜器上兽面母题的先河。

另有一件象牙杯,杯身概述的斑纹图案眩惑了不雅众的眼神。这件象牙杯出土于河南安阳殷墟妇好墓,为商代晚期象牙雕琢品。杯身用象牙床段制成,根段中空,因料造型,巧具匠心。

值得一提的是,妇好墓另一件随葬品“司母辛”铜方鼎,遒劲的体型让在场的番邦粹者惊呼“这是怎样制造出来的”?此鼎重达117.5公斤,是未几见的商代大型重器。“司母辛”铸于口下内壁,兴致是妇好的子女为祭祀一火母辛而铸此鼎。

展厅终末是编钟互动体验区,参不雅完展览的中外学者们,在此列队体验。他们用木槌轻轻敲击编钟“饱读”的位置,发出宛转的声息,解析感受到中国古典乐器的魔力。

文/北京后生报记者 张恩杰

照相/北京后生报记者 张恩杰

剪辑/崔巍